重思意识:里程碑研究挑战既有理论,揭秘大脑感官中枢

历经数年精心筹划,一项里程碑式的神经科学实验近日公布了其突破性成果,为人类探究意识这一古老谜题带来了全新视角。这项重磅研究已于2025年4月28日发表于国际顶尖学术期刊《自然》杂志。该研究源于一次大规模的跨学科协作,旨在对当前意识研究领域的两大主流学说,即整合信息理论(IIT)与全球神经工作空间理论(GNWT),进行严格的检验与比较。其核心发现指出,我们所体验到的意识,其根源或许更多地深植于基本的感觉与知觉过程,而非依赖于复杂的高阶认知活动。这一观点无疑将对未来的哲学思辨及临床医学实践产生深远影响。

一场酝酿多年的科学“论剑”

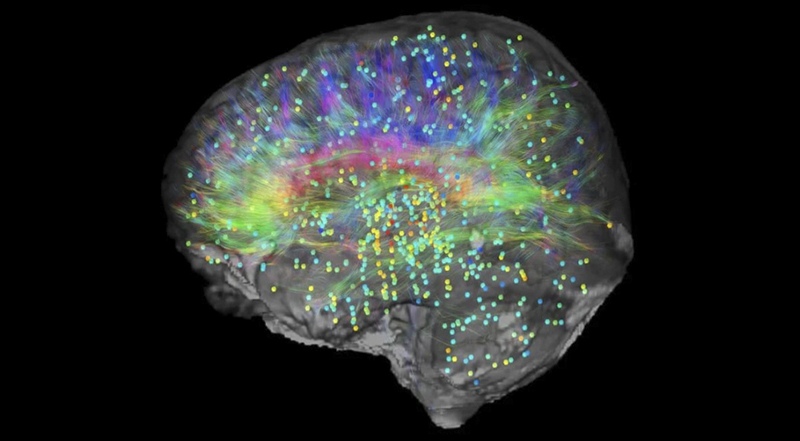

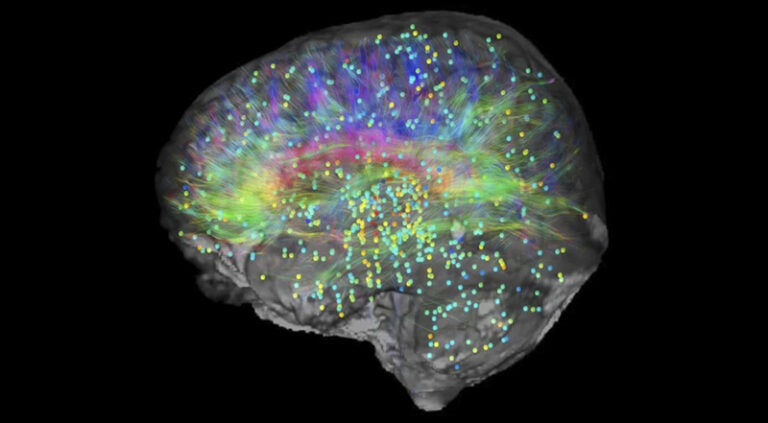

这项实验本身便是一次“创新性对抗合作模式”的成功实践。在这种独特的科研范式下,多个相互竞争的理论得以在共同商定的框架内接受同步检验。该项目于2019年启动,招募了多达256名志愿者参与其中,如此庞大的样本规模在此类研究中实属罕见。其目的在于通过一系列精心设计的视觉感知任务,对整合信息理论(IIT)与全球神经工作空间理论(GNWT)这两大理论进行严谨的考量。实验过程中,参与者需要观看高对比度的图像序列,并辨识其中的特定目标(例如字母或人脸)。与此同时,研究人员运用包括功能性磁共振成像(fMRI,追踪血氧变化)、脑磁图(MEG,测量脑磁场)以及脑电图(EEG,记录脑电活动)在内的多种先进神经影像技术,实时监测并记录他们的大脑活动状态。

整合信息理论(IIT)由朱利奥·托诺尼(Giulio Tononi)提出,其核心观点是:意识的产生源自一个系统内部信息整合的复杂程度。该理论认为,当大脑的各个组成部分以高度整合且结构化的方式协同运作时,意识便会随之浮现。与之相对的是由斯坦尼斯拉斯·德赫内(Stanislas Dehaene)所倡导的全球神经工作空间理论(GNWT)。此理论主张,当特定信息通过某种“聚光灯”机制被大脑的广泛区域网络捕获并共享,从而进入我们的意识层面时,意识体验便得以形成。

然而,实验结果并未给任何一方理论带来决定性的胜利。尽管部分研究结果似乎与两大理论框架各自预测的模式有所吻合,但没有任何一方展现出足以压倒对方的解释效力。“没有任何一次单独的实验能够最终证实或推翻这两者中的任何一个理论,” 该研究的资深作者之一、萨塞克斯大学认知与计算神经科学教授阿尼尔·塞斯(Anil Seth)评论道。“这些理论在基本假设和解释目标上差异过大,而我们目前可用的实验手段又显得相对粗略。尽管如此,这次合作的价值依然巨大,它极大地加深了我们对两种理论的认识,并帮助我们更清晰地定位大脑中处理视觉体验相关信息的时空节点。”

全球神经工作空间理论(GNWT)的主要推动者、INSERM-CEA认知神经影像部门主任斯坦尼斯拉斯·德赫内(Stanislas Dehaene)也坦言:“尽管我们的理论确实预见到了实验所观察到的某些额叶与后部脑区之间的通讯模式,但实际数据所揭示的复杂性,超出了我们现有模型能够完全阐释的范畴。”

感官区域:意识体验的新焦点

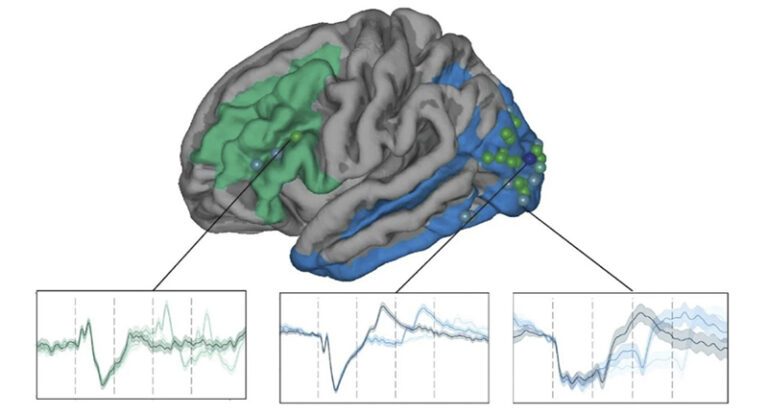

本次研究中最瞩目的成果之一,便是在大脑后部的初级视觉处理区域与额叶区域之间,发现了强有力的功能性连接。这些神经连接的存在昭示着,感知与认知之间的关联,或许远比我们以往所设想的更为紧密。这一发现也挑战了学界长久以来的一个假设:与决策及执行功能紧密相关的前额叶皮层,在意识的形成中或许并非扮演着核心主导角色。

研究结果反而将焦点引向了大脑后部的感觉区域,指出这些区域才是构成我们丰富视觉体验的核心所在。大脑的后部区域似乎对于编码精细的视觉细节(例如物体的朝向)至关重要,而额叶区域则更侧重于将这些输入信息归纳为较为抽象的类别进行解读。正如艾伦研究所的功勋研究员克里斯托夫·科赫(Christof Koch)博士所言:“智能或许关乎‘行动’,但意识则关乎‘存在’本身。”

整合信息理论(IIT)的创始人、威斯康星大学麦迪逊分校教授朱利奥·托诺尼(Giulio Tononi)也指出:“这些研究成果与我们理论的预测不谋而合。也就是说,意识并非局限于高级认知功能,而是从根本上与大脑整合其各个专业化系统信息的能力紧密相连。”

深远影响:从临床诊断到社会认知

对于意识究竟源于何处的这份更深邃的理解,其意义和影响无疑是深远的。在临床医学领域,这一进展有望革新医生评估与治疗意识障碍(如昏迷或植物人状态)患者的既有模式。这些发现或将助力于识别所谓的“隐匿性意识”——即患者表面看似毫无反应,实则可能仍保有潜在意识活动的状态。《新英格兰医学杂志》近期发表的数据显示,在看似无反应的患者中,这种情况的发生比例可能高达四分之一。这些新知有望催生更精准的诊断方法,并为开发靶向性干预措施铺平道路,从而有可能唤醒或增强那些曾被认为意识尽失的个体的感知体验。

开放科学的颂歌:一次合作模式的胜利

此次研究的组织与执行,也折射出当前神经科学领域发展的一大趋势。本次实验的种子播撒于2018年在西雅图艾伦研究所举办的一场学术研讨会,并最终发展成为一项全方位的开放科学合作典范。众多持不同学术观点的科学家齐聚一堂,在共同协议的框架下,勇敢挑战各自的既有假设,并在平等的基础上对多个竞争性理论进行了检验。

科赫博士对此表示:“这种‘对抗性合作’模式与艾伦研究所倡导的团队科学、开放科学及大科学精神高度契合,它致力于攻克人类最持久的智力挑战之一,即深刻理解身心关系。这是一种力量强大却尚未得到充分运用的科学探索范式。”

要协调如此规模宏大、横跨多个独立实验室的科研团队,其难度可想而知。从数据采集协议的协调统一,到研究方法论的规范整合,项目的每一步都离不开广泛而深入的合作。尽管挑战重重,其最终成果雄辩地证明了这种“协作式竞争”在推动科学进步方面所具有的巨大价值。正如科赫博士所强调的:“生物医学领域若能更多地引入此类‘友好竞争’机制,将各种假说置于共享的实验平台之上进行检验,必将获益匪浅。”

挑战与展望:意识研究的未竟之路

当然,尽管此次研究规模空前,成就斐然,但也并非没有自身的局限性。例如,研究主要聚焦于视觉意识层面,其结论能否广泛适用于其他感觉通道(如听觉、触觉等)或更为复杂的意识体验形态,仍有待进一步验证。此外,尽管研究中采用的神经影像技术已属前沿,但它们对神经活动的测量在本质上仍是一种间接的近似反映。

阿尼尔·塞斯教授也坦诚地指出:“我们观察意识,如同透过一面模糊的镜子。现有的技术手段足以揭示大脑活动与意识体验之间的相关性,但在以我们所期望的精度来阐明其间的因果机制方面,尚有很长的路要走。”未来的研究必须超越视觉处理的范畴,进一步探索意识在不同感觉领域、不同认知状态(例如梦境、冥想以及其他意识变异状态)下的具体表现与机制。

结语:迷雾渐开,探索不止

尽管整合信息理论(IIT)与全球神经工作空间理论(GNWT)均未能在此次交锋中一锤定音,但该研究的真正价值在于其深刻的揭示:意识的存在,并非简单地局限于大脑额叶的“指挥中心”,亦非单纯源自抽象的计算过程。它更深层次地根植于我们感知世界的精妙构造之中。通过将研究的聚光灯投向大脑的感觉构架,这项工作为未来的科学探索、医学应用乃至哲学思考开辟了崭新的路径。

随着该领域的持续演进,这项里程碑式研究的经验与启示,不仅将深刻影响我们关于心智的理论构建,更将重塑我们用以检验这些理论的科学方法。尽管对意识的探索征途依然迷雾重重,但每一次这样的精诚合作,都让我们手中的“拼图”增添了关键的一块,使得整个谜题的轮廓日渐清晰。

本文主要参考了Cogitate联合体等发表于2025年4月28日《自然》杂志的研究报告“意识的全球神经工作空间和整合信息理论的对抗性测试”,DOI:10.1038/s41586-025-5888-1。

欲获取更多相关资讯,可访问艾伦研究所官方网站:alleninstitute.org。