分子重生:走进瑙莫夫博士(Dr. Panče Naumov)突破性的自愈合晶体研究

晶体一直被视为坚硬和易碎的象征,如今却展现出一种令人惊叹的隐藏特性:自我修复的能力。引领这一突破的是潘切·瑙莫夫博士(Dr. Panče Naumov)及其在纽约大学和纽约大学阿布扎比分校的研究团队。自二〇一〇年代中期以来,他们通过揭示并解释分子晶体的自我修复行为,正在重新定义材料科学的边界。他们的研究为固态材料的内在动态提供了深刻见解,并为新一代具有耐久性、可持续性和适应性的技术铺平了道路。这项开创性的研究成果发表于二〇二五年四月十四日的《自然评论·化学》期刊,标志着响应性材料研究领域的重要进展。

概念飞跃:晶体作为软物质

对自愈合分子晶体兴趣的重新涌现始于2016年左右,源自一个关键的概念转变。”大约在2015年,我们意识到有机晶体可以被归类为软材料,类似于塑料和橡胶等其他软材料,但还具有结构有序性,使它们成为独特材料的附加特征,”瑙莫夫博士解释道。这一认识引发了一个关键假设:如果传统软材料表现出自我修复特性,那么它们高度有序的晶体对应物或许也能。

受到自修复聚合物中使用的动态共价化学的启发,这种化学中的化学键可以在室温下自发断裂和重新形成而无需外部能量输入,瑙莫夫博士的团队着手设计具有内置修复机制的有机晶体。”我的高级研究员帕特里克·科明斯博士(Dr. Patrick Commins)专注于合成含有二硫键的有机晶体,这些键可以在室温下断裂和重新形成,”瑙莫夫回忆道。虽然合成相对直接,但真正的挑战在于证明修复确实发生了。

穿越晶体迷宫:测试中的挑战

与可塑性聚合物或凝胶不同,后者可以模制成”骨骼形”等标准化测试形状,有机晶体会根据其内部结构和生长条件形成特定的几何形状。它们的小尺寸和形状控制的缺乏使传统的机械测试方法变得不可行。”我们意识到必须设计新的测试方法,”瑙莫夫博士解释道。

他的团队开发了一种创新方法:先故意损坏晶体,然后将其安装在能够测量微小力的微型拉伸测试机上,完全破坏它,接着精心连接碎片,确保在断裂界面处有紧密接触。经过24小时的愈合期后,测量重新断裂晶体所需的力,并与完整未破坏的晶体作为对照进行比较。”我们在综述论文中详细说明了这些测试协议,以便其他研究人员可以采用并开发类似的方法,”瑙莫夫博士补充道,强调了在这一新兴领域建立新标准的必要性。

修复机制与有序优势

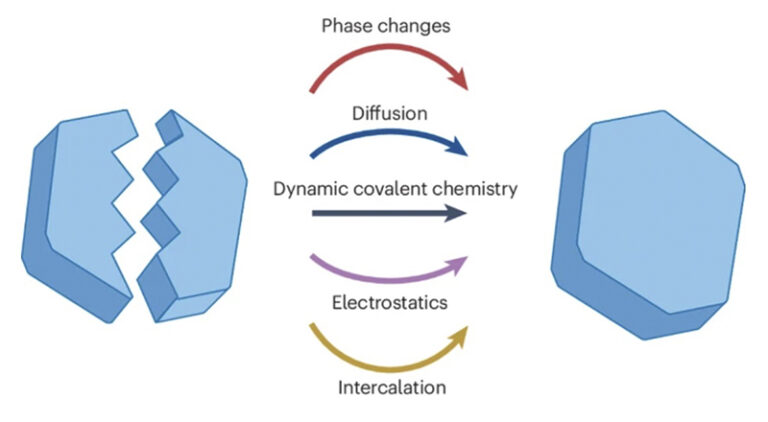

自首次报告发现至今已近十年,瑙莫夫博士团队与其他研究者已经发现分子晶体修复方式的多样性,确认了至少六种不同机制:动态共价化学、相变、静电相互作用、插层过程、远程修复以及可能的周环反应。早期发现显示愈合效率仅有7-8%,与能100%恢复的聚合物相比引起了一些质疑。”这种有限的效率最初让科学界持观望态度,”瑙莫夫博士承认。不过,多个研究团队在《科学》和《自然》等顶尖期刊发表的后续研究,逐渐确立了自我修复作为某些晶体材料的真实特性。

有趣的是,这种现象其实早有先例,只是一直不为人所知。冷战时期,美国国家实验室就观察到了氯化钠等非分子晶体的自我修复现象,这主要是核燃料储存需求所驱动的研究,但这些发现并未广泛传播。

真正让分子晶体区别于聚合物等无序材料的是其固有的长程结构有序性。”聚合物本质上是无序的。虽然聚合物的自我修复无可争议,但我们只能猜测其结构上发生了什么,”瑙莫夫博士指出。”而在晶体中,自我修复主要发生在界面处,大部分晶体保持不受影响并维持其晶态特性。”这种有序性使研究者能够利用表面敏感方法和X射线衍射等技术进行结构分析,并支持了各向异性特性(即光学、电气、磁性特征在不同方向上表现各异),这是各向同性聚合物所不具备的。这种基本有序性对许多潜在应用至关重要。

从实验室到延长寿命:潜在应用

根据瑙莫夫博士的说法,总体愿景涉及利用有机晶体提供的独特组合:有序性、潜在的灵活性以及现在的自我修复能力,可能替代光学和电子学中不灵活的硅基组件。”以前,反对使用有机晶体的一个主要论点…是它们容易受到磨损和磨蚀,”他说。”现在我们知道它们可以自我修复,这显著改变了等式。”

想象一下智能手机或可穿戴设备集成自愈合晶体组件。如果出现裂缝或机械损伤,材料可以随着时间自主修复,显著延长设备的使用寿命并减少电子废物。这种更耐用、更长寿命的设备与较低环境足迹的潜力吸引了行业巨头以及几个国家研究机构的兴趣。

环境效益更广泛。有机晶体主要由轻元素(C、H、N、O、S)组成,不含许多无机材料中潜在有毒的重金属。”有机晶体可能完全分解,”瑙莫夫博士强调,指向生物医学用途的生物可降解光波导(如光动力治疗)等应用,其中生物相容性是关键,替代传统的二氧化硅纤维。

加工难题与触发愈合

尽管前景广阔,但仍存在重大障碍,其中最主要的是”可加工性”,或将晶体塑造成设计形状。与聚合物不同,晶体不能轻易地塑造成任意形状。”当我们与工程师讨论实施时,他们的第一个问题总是关于尺寸控制和形状,这与设备实施直接相关,”瑙莫夫博士承认。控制结晶以产生所需几何形状或开发有效的后处理技术(如使用光切割或减薄晶体)是活跃的研究领域,但目前缺乏普遍适用性。”每种晶体材料本质上都是独特的案例,”缺乏广泛工程采用所需的可概括的结构-性能理解。

纯晶体中的自愈合通常由光或热等外部刺激触发,主要因为这些在实验室中方便实验。然而,研究正在扩展。瑙莫夫博士的团队已经探索了圆偏振光等触发器用于防伪和温度依赖发射用于传感。此外,通过创建结合晶体与聚合物或MXene(优秀的光热转换器)等其他功能材料的混合材料,响应范围显著扩大,包括磁场、电场、湿度,甚至通过红外光远程触发激活。这种混合打开了新的应用途径,同时保留了室温晶体生长的益处,相对于高温无机材料加工的主要节能优势。

验证现象与未来方向

严格的表征对于验证自愈合至关重要,超越简单的视觉观察。虽然光学、扫描电子和荧光显微镜提供定性见解,但定量方法至关重要。”我们强烈建议使用多种表征技术,”瑙莫夫博士敦促。拉伸测试提供直接强度测量,而更复杂的技术如双光子显微镜和计算机断层扫描(CT)正被用于探测晶体内关键愈合界面。

展望未来,瑙莫夫博士认为这一领域正从学术好奇心走向实际探索。”研究正沿着几个重要轨道发展,”他指出,包括完善表征方法和进行专注于通过重复损伤愈合循环延长设备寿命的研究。工程部门和美国国防部等实体对这类新材料的兴趣增长,标志着技术潜力的萌芽。

虽然广泛商业采用需要克服重大的可加工性和可扩展性挑战,但某些晶体自我愈合的既定能力增加了巨大价值。它改变了我们对这些有序材料的看法,暗示着未来设备不仅拥有独特的各向异性功能,还蕴含着内在再生能力,以前所未想象的方式增强耐久性和可持续性。