The video above was created by the Allen Institute.

神经元之森:MICrONS绘制的大脑微观世界

在人类探索宇宙的征程中,大脑始终是最神秘未知的领域。当天文学家绘制遥远星系,物理学家揭示亚原子世界奥秘时,我们对自身思想和情感的物质基础却知之甚少。

2025年4月9日,一项历时多年的科学工程终于取得重大突破。由多国科研机构联合开展的”源于皮层网络的机器智能”(Machine Intelligence from Cortical Networks, MICrONS)项目公布了迄今最精细的哺乳动物大脑图谱。这一成就让1979年诺贝尔奖得主弗朗西斯·克里克曾认为”不可能完成”的任务成为现实。

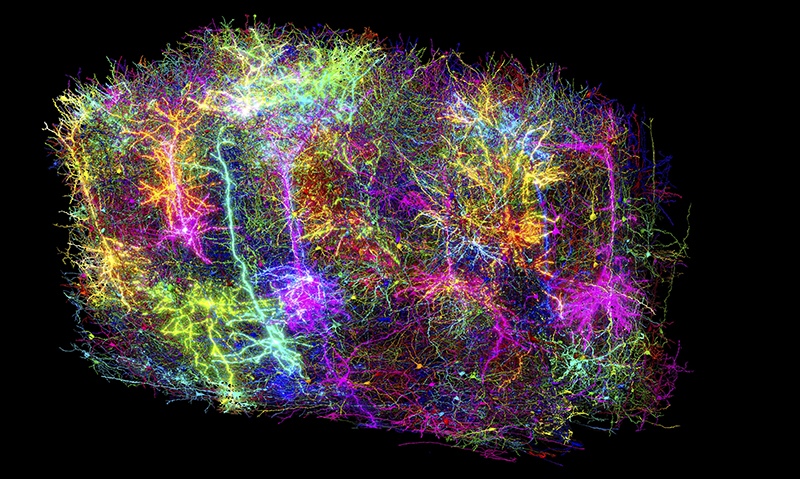

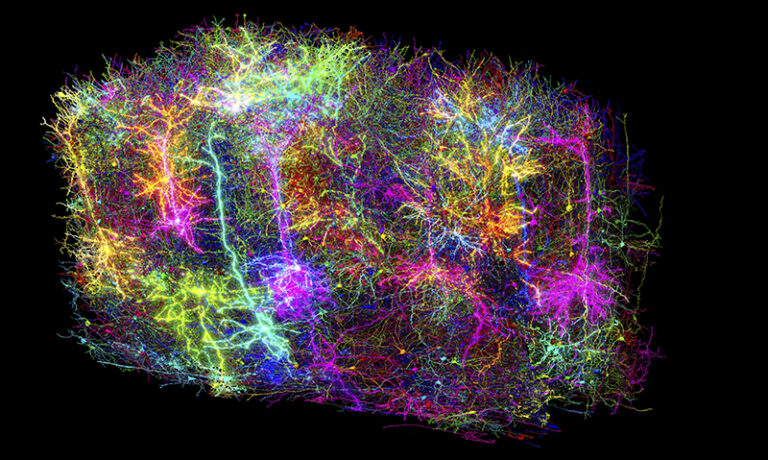

这支国际研究团队汇聚了来自艾伦研究所、贝勒医学院、普林斯顿大学等顶尖学府的150多位科学家。他们以一粒沙大小的小鼠视觉皮层为研究对象,于2019年至2020年间开展数据采集工作,精确记录了超过二十万个脑细胞、总长达五点四公里的神经轴突通路,以及五点二三亿个突触连接点,生动呈现了哺乳动物大脑结构的复杂性。

此规模宏大的数据集总容量达一千六百拍字节(相当于一百六十万GB),现已通过MICrONS Explorer平台向全球科研人员免费开放。此举不仅为国际神经科学界提供了弥足珍贵的研究素材,也为中国科学家推进”中国脑计划”带来重要启发与支持,成为促进全球脑科学研究发展的关键基石。

多阶段协同:整合功能与形态

产生这个精密图谱需要一个精心设计的多阶段过程,目的是捕捉位于初级视觉皮层(V1)与高级视觉区域(HVAs)交界处、同一立方毫米组织内的神经元活动(功能)与物理连接(结构)。

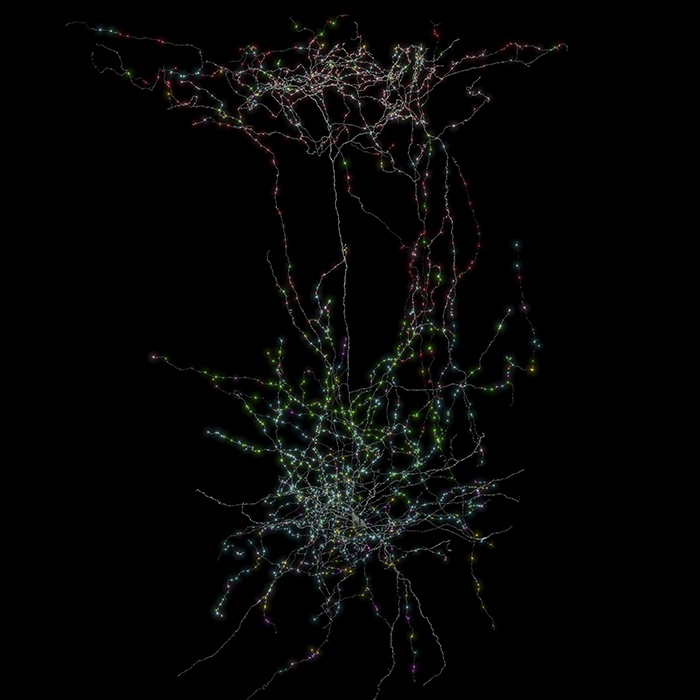

研究始于贝勒医学院。在那里,安德烈亚斯·托利亚斯(Andreas Tolias)教授领导的团队记录了一只活体小鼠观看视觉刺激时多达七万六千个神经元的活动。这些视觉刺激包括复杂的自然影片如《黑客帝国》,也包括移动线条与旋转圆盘等简单图形模式。研究人员没有使用传统电极技术,而是采用了钙敏荧光显微成像方法。通过基因工程改造,小鼠的神经元携带特殊荧光分子。当神经元产生电活动,钙离子进入细胞时,这些分子会发出更强的荧光,使神经元的”闪烁”变得可见。

这种方法让科学家能直观地捕捉脑中电信号活动对应的光学变化,建立了神经活动测量的新方式。基于收集的丰富自然电影反应数据,研究团队训练了机器学习模型,构建了能预测神经元反应的”数字孪生”系统。借助此模型,研究人员几乎可以模拟神经元对任何视觉刺激的反应,开创了脑科学研究的新可能。

第二个关键阶段是在小鼠被安乐死,其大脑经过特殊保存处理后进行的。在艾伦研究所,这块微小的大脑组织样本被重金属元素(如锇)染色。这种染色能深入渗透所有细胞结构,包括细胞膜、细胞器和蛋白质,揭示大脑内部极其精细的超微结构。随后,研究人员将其切割成超过两万五千张超薄切片,每片仅四十纳米厚,约为人类头发直径的两千分之一。

接着,一组高精度电子显微镜对这些切片进行拍摄,总共获得了近一亿张高分辨率图像,为后续数据重建奠定了坚实基础。

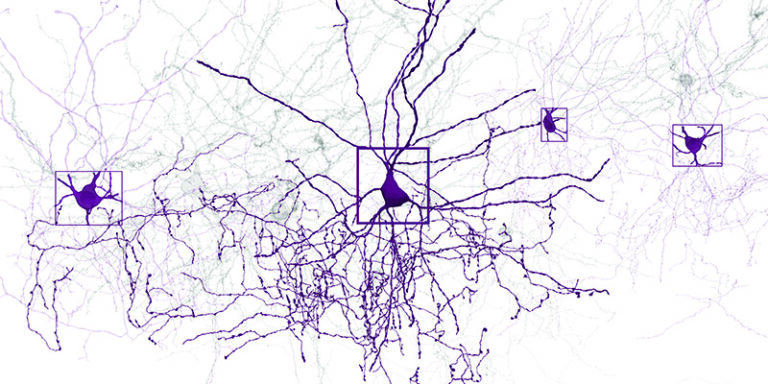

真正浩大的工作从这里开始。研究人员与普林斯顿大学的塞巴斯蒂安·承(Sebastian Seung)教授团队密切合作,将数百万张二维图像拼接整合为一个连贯的三维大脑结构。他们利用先进的人工智能算法,在这个如”巨大意大利面团”般错综复杂的神经网络中,逐条追踪神经元路径。这项工作如同在庞大而细腻的”填色本”中导航,不仅需要辨识每条神经通路,还要准确标记每个神经元的输出端如何通过突触与另一个神经元的输入端相连。

这场融合了精密成像、海量数据处理与人工智能技术的科研之旅,揭示了神经系统微观世界中前所未有的细节,也为人类探索思维本源提供了全新视角。

尤为关键的是,研究团队成功实现了”协同配准”,即将活体大脑中记录的功能性数据与固定组织中绘制的精细结构图谱相互对应。借助两种成像模式下均可识别的标志物,如血管走向和细胞体的精确位置,研究人员得以将实时观察到的神经活动精准映射到每一个被重建的神经元上。

最终呈现的是一幅前所未有的神经回路图景,它不仅具备解剖结构的完整性,更融合了动态信息,展现大脑在感知与思考过程中的真实运作状态。这是一幅有”生命”的脑图,结构与功能在其中浑然一体。

“在那极其微小的组织样本中,藏着一片精致而繁复的森林。”艾伦研究所资深科学家、电子显微连接组学领域先驱克莱·里德(Clay Reid)博士如此感叹。”这里是检验既有理论的试炼场,更是发现全新真相的未知领域。”

重写神经规则手册

MICrONS项目近期在《自然》系列期刊上发表的十项研究初步成果,已开始动摇人们对大脑组织长期以来的固有认知。其中一项尤为引人注目的发现,揭示了抑制性神经元远比想象中复杂的功能。这类细胞过去常被视为神经系统的“刹车装置”,仅仅负责抑制活动。然而最新数据显示,它们在大脑中承担着更为精密的协调任务,在抑制与激活之间建立起一种高度组织的动态平衡。部分抑制性神经元会同时作用于多个兴奋性细胞,实现群体性调控,而另一些则展现出细致的点对点干预,精准塑造神经网络的信息传递路径。这一机制的揭示,刷新了我们对感知与认知如何形成的基本理解。

这一发现,连同对全新细胞类型的识别、此前未知的组织原则以及更加细致的分类体系,正在不断扩展我们对大脑基本构成单元的认知边界。得益于数据集中前所未有的超高分辨率,研究人员得以观察到大脑中许多此前从未记录的微观细节。

更为引人注目的是,这些数据还揭示了不同物种之间神经结构的显著差异。与灵长类动物视觉皮层中高度有序的空间结构(如方向柱与颜色区)不同,小鼠的视觉皮层则呈现出一种“椒盐状”的分布格局,即不同功能的神经元在空间上呈现随机混合的状态。这种组织方式早在克莱·里德等学者的早期研究中已有所暗示。由于缺乏清晰的空间分区,小鼠的大脑连接模式显然并不依赖于物理上的邻近关系,而可能遵循一种更复杂、更具选择性的连接逻辑。这一发现也引发了新的疑问,即灵长类动物中使用的粗略成像技术是否遮蔽了同样精细的微观结构。目前,已有研究尝试将类似的连接组学方法应用于猴子的视觉皮层,以进一步厘清这些跨物种差异的本质。

“MICrONS代表着未来。”贝勒医学院和斯坦福大学的首席科学家安德烈亚斯·托利亚斯表示,“这是构建大脑基础模型的重要一步,连接了行为、神经活动与分子机制,为我们理解大脑的全貌奠定了坚实的基础。”

从蓝图到突破:深远影响

该项目的影响远超基础神经科学领域。通过同时绘制结构与功能,MICrONS提供了一种类似大脑“谷歌地图”的导航工具。“如果你有一台坏掉的收音机和一张电路图,你就更有可能修复它,”艾伦研究所的努诺·达科斯塔(Nuno da Costa)博士打比方说。“我们现在可以将健康的脑线路与疾病模型进行比较,有望推动针对阿尔茨海默病、帕金森病、自闭症和精神分裂症等神经通讯通路受损疾病的治疗方法发展。”

此外,这个庞大的数据集对人工智能领域也具有重大启示意义,它为设计能够模拟大脑卓越效率的新型仿生架构提供了蓝图,可能彻底改变机器人技术和自然语言处理等领域。数据的开放获取性质确保了其全球影响力,促进了跨国界的合作。

集体科学的力量

MICrONS项目是现代大规模合作科学的典范。在“情报高级研究计划署”(IARPA)和美国国立卫生研究院(NIH)“脑计划”(BRAIN Initiative)的主要支持下,它联合了来自不同学科的专家。负责协调复杂的电子显微镜工作的核心人物之一是福雷斯特·科尔曼(Forrest Collman)博士,他来自普林斯顿大学的物理学、计算机科学和分子生物学等多学科背景,加上在斯坦福大学获得的先进成像专业知识,对于管理处理海量数据的PB级计算基础设施至关重要。“这种大规模科学需要合作精神和勇于挑战看似无解难题的意愿,”科尔曼强调。“这正是科学进步的方式。”

美国“脑计划”主任约翰·奈(John Ngai)博士强调了该项目的基础性作用:“像绘制大脑线路这样的基础科学,是理解损伤和疾病的基石,最终将有效的治疗方法带入现实。”

探索之阈:从不可能到未来可期

MICRONS项目不仅是一项里程碑式的技术成就,更体现了科学家勇于探索未知、突破认知边界的精神。虽然目前绘制的图谱仅覆盖了小鼠大脑的微小区域,但它为未来开发更深入的研究方法打下了坚实的基础。这项数字重建工作凝聚了惊人的科研智慧与努力,标志着人类在理解思维与情感的生物学基础方面,迈出了关键的一步。

该项目也激发了我们对神经科学领域一些深层问题的探讨,例如感觉与知觉的区别,乃至意识的本质。当被问及这类脑图谱能否揭示意识时,艾伦研究所的神经科学家福雷斯特·科尔曼博士(Dr. Forrest Collman)打了个比方:驾驶体验源自整部汽车的协同工作,而非方向盘或轮胎等某个单一零件的功能。同理,意识是多个大脑区域系统协同作用的结果,无法在某个特定区域被“找到”。他指出,意识是一种极其复杂且具有“涌现”特性的现象,很难用具体的细节来精确定义。虽然连接图本身或许无法直接揭示意识的奥秘,但它提供了一种思考框架,让科学家能提出更聚焦的问题——比如大脑如何识别特定刺激,而不是试图一次性破解意识的全部构造。

智能与意识的区别,至今仍是科学前沿的重要议题。这个话题也常常出现在科幻作品中,例如彼得·沃茨(Peter Watts)的小说《盲视》(Blindsight)。书中探讨的哲学思辨,恰是神经科学与哲学思想碰撞的火花,不断激发我们对人类心智本质的深入思考。

随着神经科学的飞速发展,MICRONS项目正将过去看似遥不可及的构想,一步步转化为可验证的科学事实。通过对这片微小大脑组织的精细解析,我们得以一窥心智活动的复杂图景。这不仅是一个研究的开端,更为未来更多颠覆性的发现铺设了道路。

本文参考自 2025 年 4 月发表于《自然》系列期刊的十项研究成果,并结合了MICRONS项目研究人员的相关观点。