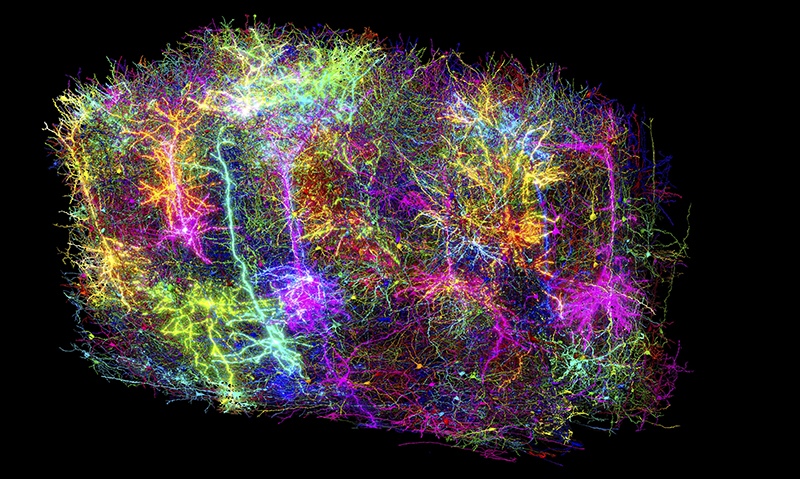

神经元之森:MICrONS绘制的大脑微观世界

https://www.youtube.com/watch?v=GobSwqomALo The video above was created by the Allen Institute. 神经元之森:MICrONS绘制的大脑微观世界 在人类探索宇宙的征程中,大脑始终是最神秘未知的领域。当天文学家绘制遥远星系,物理学家揭示亚原子世界奥秘时,我们对自身思想和情感的物质基础却知之甚少。 2025年4月9日,一项历时多年的科学工程终于取得重大突破。由多国科研机构联合开展的”源于皮层网络的机器智能”(Machine Intelligence from Cortical Networks, MICrONS)项目公布了迄今最精细的哺乳动物大脑图谱。这一成就让1979年诺贝尔奖得主弗朗西斯·克里克曾认为”不可能完成”的任务成为现实。 这支国际研究团队汇聚了来自艾伦研究所、贝勒医学院、普林斯顿大学等顶尖学府的150多位科学家。他们以一粒沙大小的小鼠视觉皮层为研究对象,于2019年至2020年间开展数据采集工作,精确记录了超过二十万个脑细胞、总长达五点四公里的神经轴突通路,以及五点二三亿个突触连接点,生动呈现了哺乳动物大脑结构的复杂性。 此规模宏大的数据集总容量达一千六百拍字节(相当于一百六十万GB),现已通过MICrONS Explorer平台向全球科研人员免费开放。此举不仅为国际神经科学界提供了弥足珍贵的研究素材,也为中国科学家推进”中国脑计划”带来重要启发与支持,成为促进全球脑科学研究发展的关键基石。 This image highlights multiple chandelier cells, each characterized by distinct perisomatic structures. The selected cells are visually isolated within a square border to emphasize their unique morphology. Image courtesy of the Allen Institute. 多阶段协同:整合功能与形态 […]