木魂灵动,雕刻大师的自然颂歌

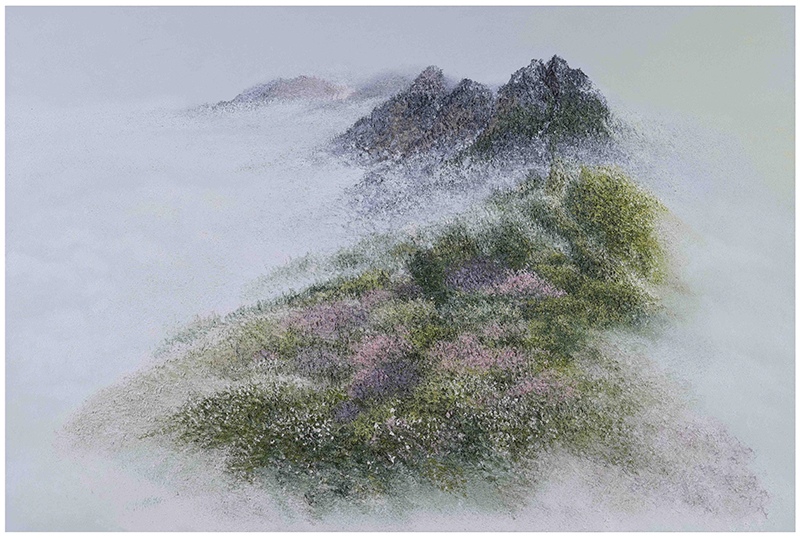

“Arctic Gyrfalcon” and Chris Wilson, Image credit: Chris Wilson 木魂灵动,雕刻大师的自然颂歌 在克里斯·威尔逊(Chris Wilson)的创作天地里,时光仿佛凝滞,朴实的原木在静谧中被赋予灵魂。他以精湛的匠心,将这些木料雕琢成令人叹为观止的野生动物雕塑,将自然界那稍纵即逝的灵动之美定格成永恒。他的作品如同一首首生命赞歌,诉说着大自然的细腻与力量。 走进他的艺术世界,你会看见一只蜂鸟,纤小而灵巧,悬停在紫罗兰色的锦葵花前。它的羽翼纹路细腻入微,仿佛与自然本身媲美,让人屏息凝视。一只白色猎鹰则傲然屹立于墨黑的岩石之上,炯炯有神的目光流露出猎手不容侵犯的威严。四只山鹑在金色夕阳的映照下,仿佛被琥珀封存,展翅飞翔的姿态如同一场无声的天空舞蹈,流淌着韵律之美。而那只野鸡,优雅地跃向空中,羽毛在飞扬间如展开的扇面,构成完美的平衡,底座上纤细的草茎静静诉说着一片原始生态的诗意。 “Foxglove Flurry”, Image credit: Chris Wilson 威尔逊的艺术造诣已然超越了纯粹工艺的藩篱——每一件作品都是他对自然万物的深情礼赞,引领观者在审美愉悦之余,回望与反思人与自然的共生关系。作品中蕴含的真实性不仅仅源于其精湛绝伦的雕刻技艺,更植根于他与创作主体之间达成的某种心灵共振。 从天资卓绝的艺术少年到当代野生动物雕塑领域的璀璨明星,威尔逊艺术生涯的轨迹清晰地勾勒出他对艺术的至诚奉献与对环境保护的不懈倡导。他独树一帜的创作方法论巧妙地将精益求精的技术执行与对自然界近乎通灵的感知融为一体,每一件佳作都是他多年潜心观察与不断提升艺术感悟力的见证。 在最近与威尔逊的深度对谈中,我们探寻了他个人叙事、艺术哲思与灵感源泉交织的内心世界。以下访谈片段将为读者揭开这些令人惊叹的木雕生命背后,那颗充满创造力的艺术之心。 “Family Tree” Pileated Woodpeckers and Swallowtail Butterfly, Image credit: Chris Wilson 寻道启蒙:雕琢艺术的初心 您的艺术之旅始于四十五年前,在玛丽琳·阿恩和加里·登茨勒等导师的引领下。他们的指导如何塑造了您今日的艺术风貌? “我深感荣幸,能得遇如此卓越的导师。我的母亲早早地洞察了我的创造力,引领我进入一所特殊的艺术学校。在那里,我涉猎了绘画、油画和版画等多种艺术形式,但立体艺术始终令我心驰神往。阿恩小姐将我引荐给了加里·登茨勒先生,他那栩栩如生的木雕猛禽,在我十四岁时便深深地触动了我。导师与家人的支持,使我得以全情投入于这份热忱之中。” 观察之艺,是您创作的核心,从搭建鸟舍到野外写生,无不体现着这一点。近距离的观察,如何为您的雕塑注入灵魂? “艺术,仰赖于敏锐的观察。我们家中的鸟舍——那被戏称为‘鸭子丽兹卡尔顿酒店’的所在——为我提供了近距离观察水禽解剖、色彩及行为的契机,这些都是创作出真实作品的关键。” 威尔逊的作品,不仅捕捉了动物的解剖学精准,更赋予了它们精神与情感的真实性。 “Emerging Crane” Sandhill Crane, Image credit: Chris Wilson 木之灵韵:心与自然的对话 为何木材能如此深刻地契合您的艺术愿景,相较于其他媒介而言? “木材蕴藏着温暖与历史的沉淀,这在其纹理与质感中清晰可见。从整块木料中雕琢,能使材料本身的天然之美与雕塑相得益彰。每一道细腻的刀痕,都记录着我的创作历程。偶尔,我会将木材与金属巧妙结合,以营造视觉上的冲击力,并采用石质底座,通常是花岗岩或板岩,以提供一种厚重而沉稳的对比。材料之间的相互作用,丰富了视觉与触觉的双重体验。” 威尔逊对材料的深思熟虑,体现了他对主题、媒介与环境之间和谐共生的哲学理念。 情感的联结 您的雕塑作品,流露着与自然之间深厚的精神联结。您希望观赏者从中体会到怎样的情感? “我力求唤起观赏者内心的喜悦、惊叹与积极的情感,通过编织故事,强调自然界万物之间的紧密相连。我衷心期盼,观赏者不仅能欣赏到野生动物的绝美姿态,更能从中汲取灵感,投身于自然保护的行列。” 这份精神层面的深度,使得威尔逊的雕塑作品卓尔不群,引领观赏者与自然展开一场意义深远的对话。 […]