宇宙的隐藏规律:三体问题研究新解

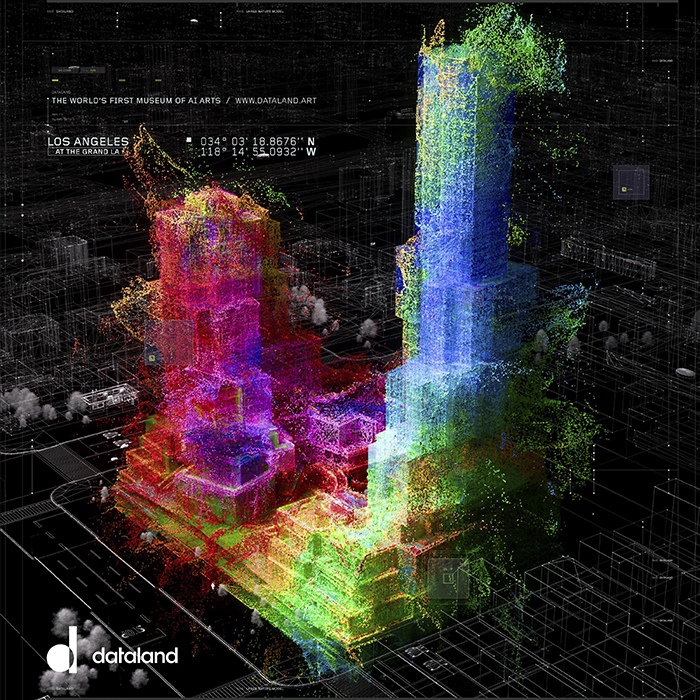

Self portrait, Image credit: Dr. Alessandro Alberto Trani 宇宙的隐藏规律:三体问题研究新解 几个世纪以来,三体问题一直困扰著数学家和物理学家,它描述了太空中三个质量体之间看似不可预测的引力互动。传统上,由于其混乱本质,这个问题被认为无法求解。然而,这个天体之谜如今正在被重新审视。来自哥本哈根大学尼尔斯·玻尔研究所的亚历山德罗·阿尔贝托·特拉尼博士(Dr. Alessandro Alberto Trani)的突破性研究揭示,这些互动实际上展现出令人惊讶的规律性,挑战了人们长期以来对宇宙混沌的既有认知。他的研究最近发表在《天文学与天体物理学》期刊上。 近期,我们有幸采访了特拉尼博士。在交谈中,他分享了对这个复杂的天体三体问题的最新研究与见解。他的研究在天体运行的混沌中发现了「规律性孤岛」,表明这些运动结果并非完全随机,而往往可以根据初始条件(如位置、速度和接近角度)进行可预测的推算。 让我们一同深入探讨特拉尼博士的革命性研究,了解这一发现如何增进我们理解引力波和塑造宇宙的基本力量。以下是我们与亚历山德罗·阿尔贝托·特拉尼博士的专访内容。 This map, created from millions of simulations, shows ‘isles of regularity’ within three-body interactions. Image credit: Alessandro Alberto Trani 问:您能解释一下三体问题在传统数学和理论物理学中的理解,以及为什么它被认为是无解的吗?答:三体问题是一个历史悠久的课题,最早可追溯到牛顿时代,此后众多物理学、天文学和天体物理学的奠基人物都对此进行过探索。这个概念始于牛顿成功解决的二体问题,也就是描述两个天体之间的引力互动。二体问题被视为一个完全可预测系统,意味着我们能找到精确的解析解。只要知道两个天体的初始位置和速度,我们就能精确预测它们未来的运动轨迹。 然而,三体问题本质上完全不同,它是不可解系统。科学家最初对三体问题的深入研究是为了理解月球运动,因为地球、月球和太阳构成了一个三体系统——这是离我们最近的三体系统范例。早期科学家发现他们无法准确预测月球的轨道,特别是其岁差、章动和近地点(月球轨道中最接近地球的点)的推进。 庞加莱(Henri Poincaré)在十九世纪末发现,三体问题呈现出混沌行为。他的研究表明,初始条件的微小差异会导致截然不同的结果,使得长期预测变得不可能。自庞加莱的发现以来,研究人员一直依靠数值方法——电脑模拟——来研究这个问题,因为无法获得解析解。 近年来,我们开始使用统计方法来应对三体问题固有的混沌特性。透过将系统作为统计对象进行处理,我们希望能基于概率而非精确解来预测结果。在我最近的研究之前,人们普遍认为三体问题完全是混沌,我们使用统计理论利用这种混沌来预测相互作用的结果。 然而,我的研究表明,三体问题并非纯粹是混沌;它实际上是混沌与规律性的混合体。这意味著在混沌之中,系统有些区域是可预测。这一发现使我们对三体问题的理解变得更加复杂,并且挑战了单纯统计方法的有效性,因为规律性的存在影响了我们进行准确预测的能力。这表明我们需要发展新的方法,以同时考虑三体问题中混沌和规律性的层面。 问:最初是什么吸引您研究这个复杂的问题?它与您更广泛的研究兴趣有何关联?答:好奇心是驱使我研究这个复杂问题的主要动力。作为一名天体物理学家而非数学家,我是从天体物理学的角度来探讨这个问题。我的目标是理解三体互动,以及如何运用它来解决天体物理学的问题。 举例来说,就像早期科学家运用三体问题来理解地球和太阳对月球运动的影响一样,我们将其应用于黑洞和引力波的研究。在过去十年间,我们开始在地球上探测到引力波,这为我们开启了认识宇宙的新视窗。然而,我们仍未完全理解这些引力波的来源。 一种可能的解释是,这些引力波来自大质量恒星残骸——黑洞的相遇。当黑洞相遇时,会释放引力波能量,最终合并。我们可以用地球上的仪器探测到这些事件。我们知道这种三体互动很可能发生在被称为星团的巨大恒星集合体的中心。这些星团遍布宇宙各处,而它们的演化深受其核心区域三体互动的影响。 虽然我们无法直接观察黑洞之间的互动——毕竟它们不发光(它们是黑色的),但我们可以研究它们产生的引力波。对三体问题的理解帮助我们解读这些引力波,并深入了解星团内部的动力学特性。这项研究将我对天体物理学的兴趣与三体问题所带来的基本挑战巧妙地联系在一起。 问:您的研究表明在三体互动的混沌中存在著「规律性孤岛」。您能描述一下这是什么,以及它如何挑战了人们对三体问题的传统认知?答:当然可以!传统上,三体问题被认为是完全混沌,这意味著由于对初始条件极度敏感,预测三个天体在引力作用下的长期行为几乎是不可能。初始状态的微小差异可能导致截然不同的结果,使得系统变得不可预测。 然而,我的研究发现了在这片混沌景象中存在著我们称之为「规律性孤岛」的区域。这些是在可能的初始条件图谱中,系统表现出可预测、规律性行为的区域。为了帮助理解这一点,您可以想像一张图表,其中每个点代表三个天体的特定初始构型,每个点的颜色则基于互动的结果——例如,哪个天体最终会被抛出系统。 在一个纯粹的混沌系统中,所有点的颜色应该都是随机的,呈现出三种颜色的混杂状态——因为即使是非常接近的初始构型也会导致不同的结果。然而,我们观察到四个大型的、颜色分明的区域——以蓝色和绿色表示——在混沌的背景中清晰可见。在这些「规律性孤岛」中,即使我们改变初始构型,最终结果始终保持不变。 这些「孤岛」对应著三体系统快速分离的情况,其中一个天体被迅速抛出。由于互动时间很短,混沌行为没有足够的时间发展,因此结果是可预测。 这一发现挑战了传统认知,证明三体问题并非纯粹的混沌;相反,它呈现出混沌与规律性的混合状态。这些规律区域的存在意味著,在某些特定的初始条件下,我们可以更有把握地预测三体互动的结果。 让我们用太阳系来作为参照。虽然太阳系是一个包含许多天体的复杂系统,但它在长期内相对稳定。例如,地球-月球-太阳系统并不表现出典型三体问题中的混沌特性,因为月球一直保持在环绕地球的稳定轨道上。如果我们显著改变月球的轨道——比如给它一个额外的推力——它可能变得不稳定,潜在地导致混沌行为,月球最终可能摆脱地球的引力束缚。这就类似于三体问题中研究的不稳定情况。 总的来说,「规律性孤岛」揭示了在特定条件下,三体问题中确实存在可预测性。这一发现不仅挑战了长期以来的假设,也提升了我们在天体物理学中对复杂引力互动的建模和理解能力。 问:初始位置、速度和接近角度如何影响这些可预测的模式?答:在三体互动的「规律性孤岛」中,初始位置、速度和接近角度在影响可预测模式方面扮演著关键角色。我们知道这些初始条件与系统的最终结果之间存在著精确的对应关系。这意味著特定的起始构型会导致特定的结果,尤其是在这些规律区域内。 然而,我们尚未完全确定这种精确对应关系的具体样貌。虽然我们认识到在这些规律性孤岛中存在著明确的联系,但目前我们还缺乏一个全面的理论来解释和预测基于初始条件的结果。相比之下,对于混沌区域——「混沌之海」——我们可以通过统计方法在大量模拟中有效地预测结果。 「规律性孤岛」的挑战在于它们并不完全符合统计分析;它们的可预测性既不是随机,但也未被完全理解。克服这一障碍的一个潜在方法是使用机器学习和人工智能来预测这些区域及其结果。人工智能可能帮助识别传统方法无法立即发现的模式和对应关系。 然而,作为天体物理学家,我们的目标是开发可以理解和诠释的物理模型。虽然人工智能可以提供预测,但它可能无法提供我们所寻求的基本物理洞见。我们的目标是建立一个基于物理学的理论,解释初始条件如何在这些规律区域中导致特定结果,从而增进我们对三体互动的整体理解。 […]