从黑洞到白洞:宇宙时间的新叙事

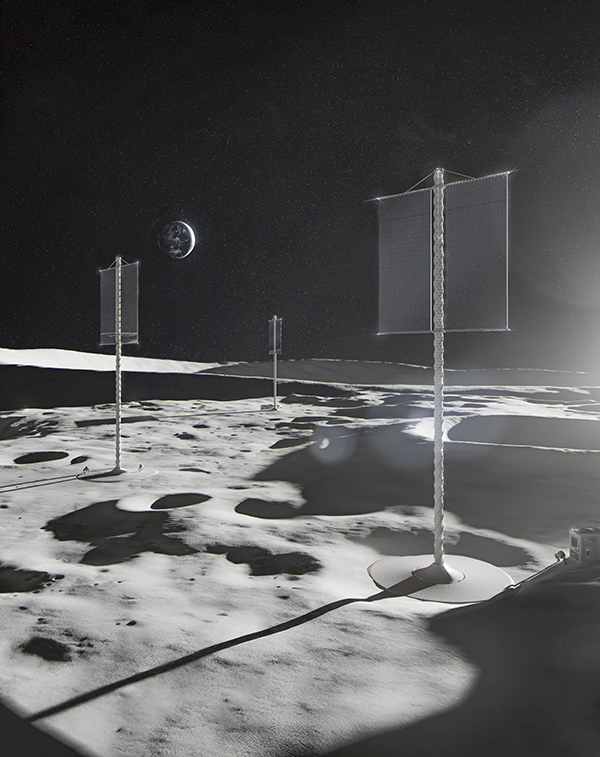

Self portrait: Image credit: Dr. Steffen Gielen 从黑洞到白洞:宇宙时间的新叙事 在浩瀚宇宙的深邃谜团中,黑洞长久以来被视为终极陷阱——一个无法逃离的永恒囚笼。然而,如果这些天体非但不是死路一条,反而是通往时空新领域的门户呢?这一引人深思的命题成为了英国谢菲尔德大学斯泰芬·吉伦博士(Dr. Steffen Gielen)与卢西亚·梅嫩德斯-皮达尔博士(Dr. Lucía Menéndez-Pidal)开创性理论的核心,提出黑洞或许会演变为白洞,将物质、能量,甚至时间本身重新释放回宇宙。在这一假设中,黑洞的神秘核心非但不是物理学的终点,反而可能是某种非凡现象的起始之处。 这项发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters)的研究将这种宇宙演化与暗能量——那股加速宇宙膨胀的神秘力量——联系起来,为时间本身提供了崭新视角。借助量子力学,研究团队提出黑洞的核心,这个常被视为不归路的地点,或许实为一个由微妙涨落与宇宙力量塑造的量子过渡区域。在这一模型中,时间并非停滞,而是不断演进,潜在地孕育着白洞的诞生。我们专访了吉伦博士,以揭开这一激进理念及其对物理学最深层次谜题的启示:时间是否真的没有起点?暗能量会否充当宇宙时钟?这能否为广义相对论与量子力学之间的鸿沟架起桥梁?请与我们一同跨越事件视界,踏入宇宙学的新疆域。 从宇宙终点到全新起点 “黑洞是爱因斯坦广义相对论(我们在巨大尺度上的引力理论)的极端预测,”吉伦博士解释道。”这些引力巨人以其能将一切向内拉扯的特性而闻名,一旦越过事件视界便无法逃脱。相比之下,白洞在理论上恰恰相反——它们向宇宙喷射物质,却不允许任何物质进入。” “这是完全的反转,”他说,”白洞将物体排出,但你却无法进入其中。”虽然白洞作为爱因斯坦方程的数学解已存在数十年,但这项研究提供了一种机制:量子力学可能使黑洞随时间演变为白洞。 理论之间的量子桥梁 该理论直面物理学的核心挑战——将主宰宇宙的广义相对论与统治亚原子世界的量子力学统一起来。”我的主要目标之一是将爱因斯坦的引力理论与量子理论联系起来,”吉伦博士指出,”这是一个尚未解决的宏大难题。” 在经典物理学中,黑洞的核心会坍缩为奇点——一个引力达到极限,超出我们现有模型适用范围的区域。但量子力学则暗示着另一种命运。”在量子系统中,一切都在不断演化,”吉伦博士说,”你从初始状态开始,能够预测接下来会发生什么。”这一原则与时间在奇点终结的观念相悖。相反,他们的模型假设黑洞转变为白洞,通过量子过程保持时间的流动。 宇宙状态的量子舞蹈 有趣的是,这种转变涉及量子”叠加”——物体同时以黑洞和白洞的形态存在。”它总是两者的混合体,”吉伦博士解释道,”随着时间推移,它从’主要是黑洞’过渡到’主要是白洞’。”这反映了薛定谔著名的猫既生又死直到被观测的情景,只不过是在宇宙尺度上——一种从一种状态到另一种状态的渐进演化。 暗能量:宇宙时间的守护者 该理论还重新构想了时间与暗能量的关系。”在广义相对论中,时间因观察者而异——想想《星际穿越》中靠近黑洞时时间变慢的场景,”吉伦博士说,”但量子理论需要更稳定的度量。”暗能量遍布整个宇宙,应运而生。”它无处不在,因此可以充当时钟,”他建议,”它的演化可能普遍地定义时间。”这一大胆的联系将黑洞的命运与宇宙加速膨胀紧密相连。 通往新领域的单程旅行 那么,坠入黑洞的探险者会遭遇什么?”你会穿越黑洞,从白洞中出现,进入看似不同的宇宙,”吉伦博士描述道,”但这是单程旅行——你无法返回。”与科幻小说中的虫洞不同,白洞只能出不能进,暗示着在我们自己的宇宙之外可能存在着平行现实。 从理论到望远镜 尽管仍是简化模型,但这项工作可能引导未来的观测。”几十年前,在二十世纪七八十年代,探测引力波——时空中的波纹——似乎不可能,”吉伦博士回顾道,”现在这已是常规操作。”随着技术的进步,白洞或许也将从理论走向现实,甚至可能在我们有生之年。该理论的数学基础坚实,但正如吉伦博士谨慎地指出:”这是一项进行中的工作——真正的证据需要时间和创新。” Theoretical visualization of a white hole phenomenon—the hypothetical time-reversal of a black hole where matter and energy would be expelled rather than absorbed. Image created […]